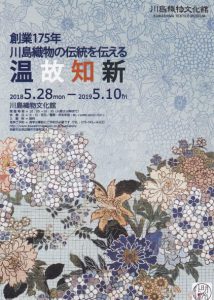

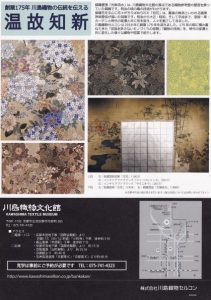

川島織物は今年創業175年を迎えられます。

伝統的な帯の製作に留まらず、明治期より日本の室内装飾を牽引されています。

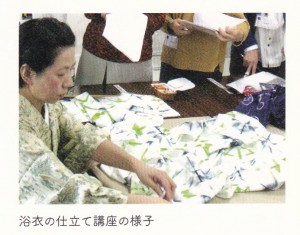

先日、和裁組合の行事で京都市左京区市原にある本社工場を見学しました。

本社は昭和30年代に西陣から移転したそうです。

圧巻なのは、幅25mの緞帳(どんちょう)を織る機(はた)です。

見学した日は、宝塚大劇場へ納める緞帳の仕上げ作業をされていました。

また、夏の高校野球100回記念大会で新調される三代目の大優勝旗も製作されました。

この優勝旗は7月30日まで京都高島屋(7F)に展示されています。

身近で拝見する機会など二度とないですから、是非出掛けようと思っています。