手縫いに使う針の正式な総称は和針(わばり)といいます。これは明治時代になって定着した西洋文化のものと区別するためです。

因みに和裁もそれまで「きもの」「お裁縫」と言っていたのが「和服裁縫」となり、縮めて「和裁」となっています。

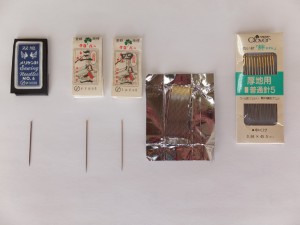

写真中央の包紙が昔から日本で使われてきた針で、私たち和裁士も使っているものです。

一~四の数字で太さや長さを表わしています。

近年は一般の方にわかりやすいように用途を表示したパッケージ(写真右端)で販売されるようになりました。

写真の左端は洋針で「メリケン針」と言います。

私の明治生まれの祖母は小麦粉のことを「メリケン粉」と言っていたのを記憶しています。

洋針が現在も「メリケン針」と表示して販売されているのもおもしろいですね。