きものを楽しむ初めの一歩として最適なアイテムがゆかたです。

仕立て上がりのゆかたも安価なものから上質なものまで数多く販売されるようになりました。

思い立ったらすぐに着用できるのがいいですね。

でも、表示サイズが大まかですので購入する時に注意しましょう。

ご自分の身丈に合っていないと着付けにも手間どりすっきりと着こなせません。

ゆかたの身丈なおしは、2,000円で承っていますのでお気軽にお問い合わせください。

奈良で和服のお仕立て・お直しなら森和裁工房(奈良県磯城郡田原本町)

きものを楽しむ初めの一歩として最適なアイテムがゆかたです。

仕立て上がりのゆかたも安価なものから上質なものまで数多く販売されるようになりました。

思い立ったらすぐに着用できるのがいいですね。

でも、表示サイズが大まかですので購入する時に注意しましょう。

ご自分の身丈に合っていないと着付けにも手間どりすっきりと着こなせません。

ゆかたの身丈なおしは、2,000円で承っていますのでお気軽にお問い合わせください。

布に張りをもたせ「縫う」「くける」の作業を補助してくれる和裁の道具です。

和裁に限らず手縫いには必要な道具で、小学校で購入する裁縫箱にも入っていたのですが、意識の薄れからか、購入代金等の理由からか、何時の間にか裁縫箱から消えてしまいました。残念なことです。

くけ台は、座布団の下に敷いて使う本格的なものと、テーブルに取り付けて使う机上くけ台があります。

布をはさむ蛙みたいな形をした金属製のものを掛け針といいます。

この名前って何?と思いませんか。針ってどこにもありませんから。

実は金属製の便利なものが出来る以前は、写真のように、くけ台には輪にした紐を付けて置き、布にさした針に引っ掛けて使っていたからです。

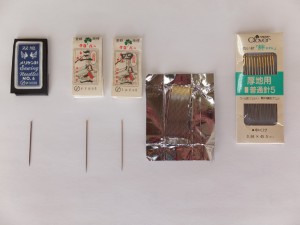

手縫いに使う針の正式な総称は和針(わばり)といいます。これは明治時代になって定着した西洋文化のものと区別するためです。

因みに和裁もそれまで「きもの」「お裁縫」と言っていたのが「和服裁縫」となり、縮めて「和裁」となっています。

写真中央の包紙が昔から日本で使われてきた針で、私たち和裁士も使っているものです。

一~四の数字で太さや長さを表わしています。

近年は一般の方にわかりやすいように用途を表示したパッケージ(写真右端)で販売されるようになりました。

写真の左端は洋針で「メリケン針」と言います。

私の明治生まれの祖母は小麦粉のことを「メリケン粉」と言っていたのを記憶しています。

洋針が現在も「メリケン針」と表示して販売されているのもおもしろいですね。

運針というと針を持っている右手(利き手)を動かしているようなイメージがあると思いますが、実は左手が動いています。

まず、右手の中指に指皮(指貫)をはめ、針のメド(穴の空いた方)とほぼ直角になるように当てます。

右手はこの状態をキープしながら左手を大きく上下に動かします。

布が大きく動くので、それに従って右手の親指と人差し指が代わる代わる動くことになります。

つまり、主導権は左手にある訳です。

針を持つ右手が優先され、左手がほとんど動いていない運針では

右手に力が入り、針が折れたり、親指や手首を痛めることもあります。

パッチワークのパーツなど小さなものを縫う時も、意識して左手を動

かすようにすれば、疲れずきれいに縫えますよ。